Le Japon fascine.

Il attire, il surprend, il déroute. Qu’on y voyage pour quelques jours ou pour plusieurs mois, on ressent toujours ce même vertige : celui d’un monde qui ne ressemble à aucun autre.

Et l’une des plus belles façons de comprendre ce pays — vraiment le comprendre — c’est d’entrer dans sa littérature. Dans la voix de ses auteurs. Dans ce murmure si particulier qui traverse leurs œuvres.

Car la littérature japonaise est une forêt dense. Foisonnante. Multiple. Récompensée mille fois.

Et pourtant, lorsque l’on s’y promène un peu, on perçoit quelque chose d’unique : un souffle, un style, un rapport au temps, à la nature, à l’impermanence des choses. Un art d’écrire qui parle autant au cœur qu’à l’esprit.

Pour saisir cette subtilité, il y a des auteurs qu’il faut absolument lire.

Amélie Nothomb, d’abord. Parce qu’elle connaît le Japon de l’intérieur, parce qu’elle l’a vécu enfant, parce qu’elle le raconte avec une justesse quasi photographique.

Dans « Stupeur et Tremblements », elle dépeint un Japon vif, drôle, déroutant, parfois absurde — et ce livre, qui a lancé sa carrière en 1999, lui a valu le Grand Prix du roman de l’Académie française. Une porte d’entrée idéale.

Mais le Japon ne se résume pas à cette première approche, aussi brillante soit-elle. Pour en dépasser la surface, pour en toucher la profondeur, il faut oser aller plus loin. Plonger dans les œuvres les plus marquantes, celles qui laissent une empreinte durable, celles dont on ne se détache qu’avec peine.

C’est ce chemin que nous ont ouvert des passeurs essentiels : les grands japonologues René Sieffert (1923–2004) et Donald Keene (1922–2019).

Grâce à eux, la littérature japonaise a trouvé un pont vers l’Occident. Grâce à eux, nous pouvons aujourd’hui découvrir : ses nuances, ses respirations, ses émotions les plus subtiles.

Lire le Japon, c’est déjà voyager. Et parfois, c’est même voyager plus loin qu’on l’aurait cru.

Murasaki Shikibu, l’auteur classique incontournable de la littérature japonaise

Il a été écrit pendant la période Heian par une dame d’atour de l’impératrice du moment. Il correspond à l’âge d’or du Japon et ses codes traversent encore toute la société japonaise. C’était il y a bien longtemps. Dans le même temps, l’Europe sombrait dans les peurs de l’an mille et multipliait les processions pour tenter d’y mettre fin.

Dans le Dit de Genji, œuvre majeure de la littérature japonaise, Murasaki Shikibu raconte l’histoire de Genji, séducteur invétéré à la cour de son père, l’empereur, dont il est un fils illégitime. Le regard que Murasaki Shikibu porte sur ses menées amoureuses ou politiques et celles de son entourage est de même nature que celui de Saint Simon sur les courtisans de la cour de Versailles sous Louis XIV.

D’ailleurs, pour sa traduction, une des plus réussies, René Sieffert s’est inspiré de son style. Ce faisant, a-t-il dit :

Pas un instant je n’ai eu le sentiment d’un véritable dépaysement, ni dans le temps, ni dans l’espace, mais au contraire, me hantait l’impression constante d’être engagé dans une aventure mentale étonnamment moderne. Il m’a semblé découvrir des situations, des analyses, des dialogues qui pouvaient avoir été imaginés hier, si ce n’est demain.

L’histoire, écrite entre 1005 et 1013, qui se déroule à Heian, la Kyoto d’aujourd’hui, raconte en 54 chapitres et une multitude de personnages, l’ascension et la chute de Genji, le prince radieux. Mais plus que celle-ci, toujours intéressante pour ce qu’elle révèle sur les ressorts immuables de l’ambition, elle décrit aussi ce qu’est une société civilisée.

Certes, cette « civilisation » au sens que lui a donné Norbert Elias est limitée au cercle restreint où s’exerce le pouvoir, mais elle n’en fixe pas moins des horizons indépassables et toujours valables. Soit qu’on les rejette, soit qu’on cherche à les faire revivre. De fait, les canons esthétiques ainsi formulés il y a mille ans sont toujours au cœur de la littérature japonaise.

Dit de Genji et dit des Heike

Au dit de Genji, on associe souvent le dit des Heike. L’action s’y passe une centaine d’années plus tard et signe le passage de l’époque Héian à celle de Kamakura. L’heure n’est plus aux plaisirs d’une cour raffinée mais à la lutte à mort entre deux clans, celui des Mimamoto, dont Genji a été un des premiers représentants, et celui des Taïra.

Après d’innombrables combats, plus sanglants les uns que les autres, les Mimamoto finiront par l’emporter en 1185 et avec eux s’imposera pour plusieurs siècles, au moins jusqu’à l’ère Meiji, à la fin du XIXème siècle, le pouvoir des samouraïs.

Déjà bien présent dans le Dit de Genji, dont le héros, une fois déchu, se retire, le retrait volontaire est une constante de la littérature japonaise. Il témoigne de la grande sensibilité des japonais à l’impermanence de toutes choses. De manière imagée et sonore, on le retrouve souvent formulé par le recours au « son de la cloche ».

Ce n’est pas pour rien que le dit des Heiké, dont l’auteur est anonyme et sans doute expression collective de récitants populaires, commence ainsi :

Du monastère de Gion, le son de la cloche, de l’impermanence de toutes choses est la résonance. Des arbres shara, la couleur des fleurs démontre que tout ce qui prospère nécessairement déchoit. L’orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au songe d’une nuit de printemps. L’homme valeureux de même finit par s’écrouler ni plus ni moins que poussière au vent.

Choisir la meilleure édition pour lire le dit de Genji

Reste à choisir la meilleure version pour lire le dit de Genji. La traduction du japonais en français n’est pas chose facile. Il y en a selon trois. La première est évidemment celle de René Sieffert. Elle est très complète et elle est publiée par les éditions Verdier en 1536 pages, imprimées sur papier bible.

On peut lui référer une version plus light et moins coûteuse comme celle Kikou Yamata. Elle ne présente que les neuf premiers chapitres du Genji monogatari. Ce qui représente quand même 336 pages. Elle est éditée par les éditions Vendémiaire avec le souci de susciter chez ses lecteurs d’en lire davantage.

Autre version, dans la catégorie beaux livres et livres de collection, celle de l’éditeur Diane de Sellliers. Elle présente l’avantage d’être très bien illustrée par la peinture traditionnelle japonaise. 520 peintures et 450 détails en couleurs en agrémentent les trois volumes de la Petite Collection.

Ces peintures n’ont pas été choisies au hasard. Elles sont représentatives du courant pictural spécifiquement inspiré par le dit de Genji, le Genji-e. Enfin, la maison d’édition a eu la bonne idée de compléter ce beau travail d’édition par une annexe de 56 pages qui sont autant de poteaux indicateurs pour voyager dans le roman en toute sérénité et sans risquer de s’y perdre.

On peut enfin se procurer le catalogue de l’exposition « A la cour du Prince Genji, mille ans d’imaginaire japonais » que le musée Guimet lui a consacré du 22 novembre 2023 au 25 mars 2024.

En bref, comme l’a écrit Marguerite Yourcenar :

Il ne s’est jamais rien écrit de mieux.

Etsu Inaki Sugimoto, le Japon traditionnel décrypté

Son meilleur livre est sans aucun doute « La fille du samouraï« . Il ne s’agit pas d’un roman, même s’il en a les accents, mais d’une autobiographie. Elle raconte l’histoire vraie de Etsu Sugimoto, effectivement fille de samouraï, née au moment où l’ère Edo, dominée par les samouraïs, cède le pas à l’ère Meiji et à ses réformateurs.

Aucune cause intérieure à ce changement, si ce n’est les conséquences internes provoquées par l’entrée de vive force des canonnières du commandant américain Matthew Perry dans les ports japonais. Au pouvoir sans partage du shogun succède en 1868 celui de l’empereur éclairé Meiji. Ce dernier met fin à l’isolationnisme traditionnel du Japon et mène une politique intensive de modernisation.

Etsu Inaki Sugimoto, née en 1874, vit tout cela et notamment la perte d’influence de sa famille à la suite de la chute du shogunat. Elle s’y adapte à la manière japonaise. La jeune Itsu est mariée par sa famille à un riche marchand japonais installé à Cincinnati. Elle se prépare à sa nouvelle vie en suivant les cours de l’église méthodiste implantée sur place et en se convertissant au christianisme.

Une photographie fidèle du Japon traditionnel

Grâce à la belle prose de Etsu Inaki Sugimoto, on assiste de manière privilégiée à ce bouleversement intime et culturel. Comme l’a écrit un des nombreux commentateurs de ce livre publié en 1925 :

Ce récit est un formidable voyage au sein du Japon traditionnel.

Et pas seulement, car il est aussi le récit d’une femme qui réussit le tour de force de s’imposer aux Etats-Unis en devenant professeur de littérature japonaise de la prestigieuse université Columbia et d’imposer ce choix à son environnement familial traditionnel. Raison pour laquelle, Etsu Inaki Sugimoto figure aussi parmi les grandes figures mondiales du féminisme.

Sans avoir jamais renié les valeurs de son milieu d’origine, faites de sens de l’honneur, de courage, de retenue, après une vie bien remplie, Etsu Inaki Sugimoto s’éteindra en 1950 dans la province d’Echigo, où elle est née 76 ans plus tôt.

Traduit par René de Cérenville, le livre publié par les éditions Bartillat en 2023, est préfacée par Amélie Nothomb.

Nagaï Kafu (1879-1959), une critique avant l’heure du tout économique

Jean-Claude Trutt, un bibliomane très éclairé, écrit dans une de ses fiches de son blog :

C’est avec la Sumida que j’ai commencé à apprécier la littérature japonaise. J’avais l’impression de retrouver dans ce roman l’ambiance douce et nostalgiques des estampes des grands maîtres.

La Sumida, qui signifie « eau limpide », est ce fleuve mythique de 23,5 km qui coule au nord est de Tokyo. Il sert souvent de trame aux célèbres estampes d’Hiroshige, notamment dans ses cent vues d’Edo, et de Hokusai, dont on connait surtout la vague avec le mont Fuji en arrière plan.

Pour Nagaï Kafu, la Sumida, titre d’un court roman qu’il publie en 1909, dont la traduction française a été rééditée par Gallimard en 1988, c’est le prétexte à une réflexion sur les effets délétères de l’occidentalisation de la société japonaise. Jusqu’à un certain point, son constat est le même que celui d’Etsu Inaki Sugimoto.

Cependant, à bien des égards, il est un peu plus que cela, et on a pu dire que « La Sumida » était :

un roman de l’adolescence, de l’éveil, dans une société en crise grave, dévorée déjà par la technique, le rendement et qui relègue au second plan, la poésie, la galanterie, le théâtre de Kabuki, où le héros verrait le seul recours ce monde âpre et hideux.

La Sumida, une allégorie du temps qui passe

D’année en année, il voit ainsi les rives de la Sumida perdre leur beauté et ses eaux se polluer. Ce qu’il regrette au fond c’est qu’on ne soit plus capable de s’arrêter aux petites choses qui sont, en vérité, plus importantes que le reste.

Dans son livre essai « La gloire des petites choses » un auteur bien contemporain, Denis Grozdanovitch y voit assurément un remède contre les travers des temps modernes.

Cette sensibilité aux petites choses est particulièrement nette dans un autre roman de Nagaö Kafu, « La chronique d’une saison des pluies » , paru en 1931, et réédité par les éditions Picquier en 1992. Dans ce roman, un des passages fait appel à tous les sens du lecteur pour l’imprégner de toute la poésie des lieux qu’il y décrit. Il commence ainsi :

L’allée centrale frangée d’herbes aux turquoises était bardée d’un côté par des arbres fruitiers luxuriants, pruniers, châtaigniers, plaqueminiers, jujubiers, et de l’autre côté par un bosquet de bambous à épis comestibles dont les pousses vigoureuses prenaient la tournure de jeunes sujets d’un beau vert, tandis que de vieux troncs laissaient continuellement choir leurs fines feuilles voltigeant. »

Cela pour le plaisir des yeux. Viennent ensuite les odeurs et les sons qui entourent et enrichissent la même scène. D’évidence, les sensations qu’elle suscite n’ont absolument rien de rentable d’un point de vue économique et pourtant elles sont bien réelles.

Cette attention aux choses de la vie est une constante de la littérature japonais. On y découvre vite qu’elles sont la source d’une bonne tenue existentielle.

En tout cas, pour Jean-Claude Trutt, parlant de Nagaï Kafu :

L’harmonie de son style, son ton nostalgique et sa description sans cesse renouvelée de la nature, des saisons et de la vie des gens me fascinent toujours.

Yukio Mishima (1925 – 1970), le Japon tourmenté

Pas facile d’être soi-même dans un Japon pétri de traditions et subissant tous les vents de la modernité. C’est le drame vécu par Mishima tout au long de sa vie. Attiré par les hommes, il se marie et a deux filles. Vivant à l’occidentale, il prône le retour à la divinité de l’empereur et fonde une société de guerriers ultra nationalistes. Ses écrits et ses attitudes fascinent. Il devient l’image emblématique d’un orient asiatique à la fois féroce et raffiné.

On parle de lui à plusieurs reprises pour recevoir le prix Nobel de littérature. En 1968, on lui préfèrera son ami Kawabata Yasunari ( 1899 -1972),le premier écrivain japonais à le recevoir. Il sera suivi beaucoup plus tard par deux autres auteurs, Ôe Kenzaburô (1935 -) en 1994 et Kazuo Ishiguro (1954 -) en 2017.

Kawabata, le prix Nobel, un ami de toujours

Kawabata qui est un des fondateurs du prix Akutagawa, l’équivalent japonais du Goncourt, publie en 1947, un des tout premiers textes de Mishima dans la revue Ningen qu’il a crée avec le poète et romancier Jun Takami. De là naitra une amitié sans faille. Il correspondra avec Mishima jusqu’au suicide de ce dernier en 1970 et présidera la cérémonie de ses obsèques publiques à Tokyo.

Lui-même décèdera par suicide en 1972. Ecrivain majeur du XXème siècle, on retiendra de son immense production littéraire « Le Maître ou le tournoi de go » et les « Les belles endormies ». L’un et l’autre illustrent avec éclat un aspect essentiel de la culture japonaise.

Pour autant, même après son prix Nobel, il n’atteindra jamais la notoriété internationale de Mishima. Le fait est que le talent de celui-ci était extrêmement divers. Ce qui lui a permis de briller dans un grand nombre de domaines. Des plus sérieux aux plus provocateurs comme le livre du photographe Hosoe Eikoh, « Le supplice des roses » où il prend des poses on ne peut plus suggestives.

Mishima, un écrivain avant-gardiste aux talents multiples

De fait, il est sans doute un des écrivains japonais les plus traduits au monde. En créant en 1988, le prix Mishima, la maison d’édition Shinshosha a voulu non seulement lui rendre hommage, mais aussi entretenir et valoriser le courant littéraire, paradoxal et avant-coureur, dont il a été l’indéniable chef de file.

En 2024, la 37 ème lauréate à le recevoir, Stéphanie Kanto Ota, se situe sans nul doute dans la même veine. Elle se met facilement en scène à l’instar de Mishima se faisant publiquement seppuku le 25 novembre 1970 devant un régiment de soldats, lors d’une tentative ratée de coup d’Etat. Il l’avait fomenté à l’aide du groupe ultranationaliste, « La société du bouclier », le tatenokai, dont il avait été un des fondateurs.

Comme l’a écrit Marguerite Yourcenar, auteur de « Mishima ou la vision du vide » :

La mort de Mishima est une de ses œuvres et la plus soigneusement préparée.

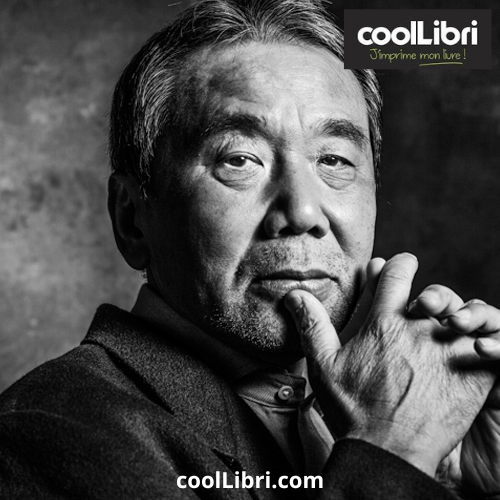

Haruki Murakami (1949 – ), le romancier à succès post moderne

C’est probablement le romancier japonais actuellement le plus lu au monde. A sa manière, il réédite l’exploit de Yukio Mishima. Mais son registre est totalement différent. L’occidentalisation, si petite soit-elle, de la culture japonaise ne tourmente pas Haruki Murakami . Au contraire il s’appuie sur elle pour construire une œuvre très personnelle et bien de son temps pour toucher un public mondial.

Pari réussi. Traducteur en japonais de grandes œuvres d’auteur anglais, journaliste au fait de l’actualité du moment, essayiste, ses ouvrages savent trouver la fibre sensible d’un public post moderne. A la fois réalistes mais comportant aussi une dose de surnaturel, ils appartiennent incontestablement au courant du réalisme magique.

De ce fait, son « Kafka sur le rivage » ou son « 1Q84 » ont une inspiration qui fait inévitablement penser au célèbre « Cent ans de solitude « de Gabriel Garcia Marquez, un des plus grands auteurs hispanophones, qui en est sans doute l’ouvrage le plus emblématique.

Thématiques de Haruki Murakami

Ses thèmes de prédilection tournent en général autour de l’étrange, du détachement, de la musique, de la lecture et de l’orientation sexuelle. Pour ce qui est de l’étrange, curieusement, il a coutume de dire qu’autant dans la vie courante il est on ne peut plus réaliste, autant dès qu’il se met à écrire l’étrange et la magie finissent toujours par s’insinuer dans la trame de ses intrigues romanesques.

Dés lors, on comprend alors pourquoi il aime dire que :

La fiction est plus belle que la vie.

Autre thème privilégié par Haruki Murakami : le détachement. On retrouve là les racines culturelles entretenues par le bouddhisme zen et très présentes au Japon. Ce sont celles notamment du bushido inséparable de la mystique samouraï.

Enfin on ne saurait ignorer son goût pour la musique et la lecture qui affleure à tout moment dans son œuvre. La première est l’occasion de rappeler que pendant plusieurs années il a géré un club de jazz, le Peter Cat, manière de souligner sa passion pour les chats, et la seconde lui a permis de réaliser de belles mises en abyme.

La cité des murs incertains, Belfond, 2025

Le dernier roman de Haruki Murakami traduit par Hélène Morita et publié par Belfond est une histoire où on parle beaucoup des rêves. Difficile de ne pas penser à cet autre auteur remarquable, l’Albanais Ismail Kadaré, et à son toujours d’actualité, plus que jamais d’ailleurs, « Palais des rêves ».

Même si la perspective est très différente. Ici, le but est de dénoncer un mécanisme totalitaire, là, de montrer que fiction et réalité doivent être intimement liés pour avoir une bonne approche du réel.

Dans un cas, « le palais des rêves« , il s’agit de traquer les oppositions en pénétrant par effraction dans leurs rêves, dans l’autre, « La cité des murs incertains« , de mieux vivre en ne craignant pas d’aller au-delà du réel.

Les romans japonais : un précipité de tradition et de modernisme

En se fondant sur leur culture immémoriale et en s’appropriant les canons de la littérature occidentale, les auteurs japonais ont su faire leur place aux tout premiers rangs de la littérature mondiale contemporaine.

Romans inspirés par le dit de Genji

Mille ans après sa composition, le dit de Genji est toujours aussi fascinant. On en retrouve régulièrement les thèmes ou les traces dans les romans japonais modernes. La dame Violette qui est un de ses principaux personnages a ainsi probablement été une source d’inspiration du roman de Natsuko Imamura (1980 -) intitulé « La femme à la jupe violette ».

En tout cas, l’autrice a été lauréate du prix Mishima en 2011, du prix Noma des jeunes auteurs en 2017 et du prix Akutagawa en 2019. Un palmarès qui en dit long sur son talent.

Romans inspirés par la condition féminine japonaise

Le son de la cloche qui débute le dit des Heike et qui symbolise l’impermanence de toute chose, raison pour laquelle il est si présent dans les rituels bouddhistes, se retrouve, par exemple, en bonne place, dans deux œuvres de l’époque moderne « Fleur de cerisier dans la nuit » de Higuchi Ichiyô (1872 – 1896) et « Femme de 20 ans » de Yosano Akiko (1878-1942).

La première fait partie d’un recueil de cinq nouvelles rassemblées sous le titre de « La treizième nuit ». Higuchi Ichiyô est la première femme japonaise que l’on peut considérer comme un écrivain professionnel vivant de sa plume. Pour l’honorer, elle figure en effigie sur un billet de la banque du Japon. La seconde ressent la même mélancolie et jouit d’une notoriété équivalente. Pour les critiques japonais :

Elle est considérée comme la plus grande poétesse moderne du Japon et la première figure nippone du féminisme.

Romans occidentaux imprégnés par la culture japonaise

Ajoutons également, sur ce même registre, que l’imaginaire véhiculé par le dit de Genji se retrouve dans beaucoup de mangas modernes et continue à les façonner. Enfin, signalons des auteurs occidentaux contemporains tels que James Clavell (1921 – 1994) ou Jake Adelstein (1969 -) qui ont su recréer brillamment l’atmosphère nippone dans leurs œuvres de fiction. L’un à l’époque du shogunat avec son passionnant « Shogun« , l’autre à l’époque contemporaine, avec son non moins passionnant « Tokyo Vice« .